- Dettagli

- Scritto da Anna Foti

- Categoria: Carta bianca

di Anna Foti

di Anna Foti

«……S’accendono le candele della sera/ si consumano per splendere/ si bruciano facilmente/ domandano acqua……». Parole leggere, anche quando greve è il senso, delle liriche di una giovane e sensibile penna dolcemente cullata dallo Stretto e profondamente inebriata di Fede. E a questi versi, che terminano con l’immagine fanciullesca in cui "l’anima gioca", è affidato il titolo della prima silloge poetica di Ilda Tripodi, insegnante di sostegno alla scuola primaria con la passione per il giornalismo e uno spirito poetico coltivato fin da giovanissima nel circolo Rhegium Julii. Con i caratteri di Iride, ha recentemente pubblicato la nuova silloge "La Facitrice", ma il suo cammino poetico è iniziato nel 2007, quando con i caratteri di Città del Sole edizioni pubblicò la sua prima raccolta di poesia intitolata appunto "L'anima gioca".

Leggerezza si respira tra i versi come frammenti di una storia universale che possiede molto da raccontare. Un’ariosità che restituisce le parole al vento perché le sollevi, le accompagni in questo viaggio in cui sono «i timoni a scegliere gli approdi». Quel vento, spesso richiamato nelle liriche quale elemento vitale che lambisce la terra, domina il fuoco e increspa le acque, può essere segnato e attraversato solo dalla poesia. Se dunque i timoni scelgono le mete, cosa resta da decidere. Forse ciò che è più importante: il cammino. Rimanere laddove si approda o intraprendere un nuovo viaggio.

- Dettagli

- Scritto da Natale Pace

- Categoria: Carta bianca

di Natale Pace

di Natale Pace

Tra i libri di Domenico Zappone della mia libreria, un posto certamente privilegiato lo occupa “Il mio amico Hemingway e altri racconti” pubblicato da Frama Sud nel 1984. Si pavoneggia, in terza pagina, sotto il titolo una affettuosa dedica: “A Rosetta e Natale in ricordo di mio marito. Rosa Zappone”.

Se ne sta lì a ricordarmi la affettuosa, quasi filiale amicizia di cui mi ha onorato la bella Nanù (nomignolo affibbiatole scherzosamente da Mimmo, il quale la sfotteva dicendo che Rosa non gli piaceva come nome perché ricordava una cameriera – Rosina del Barbiere di Siviglia. In realtà la Rosina di Puccini non era cameriera ma figlioccia di don Bartolo).

Mi voleva bene Rosa Isola, in un periodo della sua vita difficile e tormentato, per la tragica fine del grande giornalista palmese, morto suicida (almeno questa è la tesi ufficiale) a Palmi il 6 novembre 1976. Ho provato in quegli anni a risollevarle il morale.

Si facevano certi pomeriggi di caffè e cultura più per celebrare e ricordare Zappone che per sua voglia (bisogno). Non ci sarò certamente riuscito; troppo feroce il dolore, atroce la convinzione che mai s’è tolta dalla testa di non essere riuscita a fermarlo, a distoglierlo, a rendersi conto del grado di insoddisfazione esistenziale in cui si dibatteva Mimmo, lei che eroicamente era riuscita nei primi anni ’50 a salvargli la vita, reperendo per le strade pericolose di Napoli la preziosa penicillina di cui aveva assolutamente bisogno per fermare l’infezione alla gamba ferita per una caduta banalissima. Zappone celebrò il coraggio stoico di Rosina nel celebre racconto lungo “La cinque fiale” pubblicato nel 1952, ma quella ferita lo rese claudicante per la vita e forse fu uno dei motivi della tragica morte.

- Dettagli

- Scritto da Anna Foti

- Categoria: Carta bianca

di Anna Foti

di Anna Foti

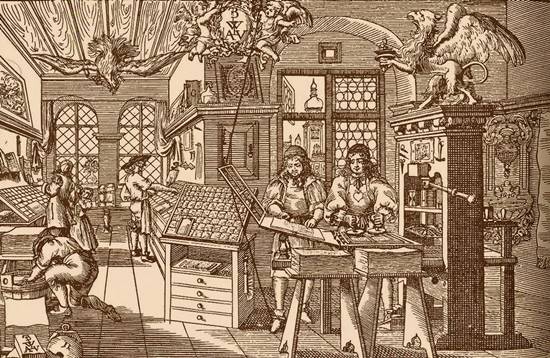

La storia dell'umanità annovera il 23 febbraio 1455 tra le date più rivoluzionarie. Fino a qualche anno prima la scrittura era affidata alla pazienza e al talento calligrafico degli amanuensi, schiavi literati che copiavano sapientemente testi per tramandarli come autentiche e intramontabili, opere d'arte oggi molto preziose. L'arte amanuense ha preceduto l'avvento della stampa a caratteri mobili, frutto dell'intuizione del tipografo tedesco Johann Gutenberg che, nella città tedesca di Magonza, tra il 1448 ed il 1454 stampò, con la sua tecnica innovativa, il primo libro in Europa in lingua latina: la Bibbia a 42 linee. La tecnica tipografica di Gutenberg consisteva nell'allineare i singoli caratteri in modo da formare una pagina, poi cosparsa di inchiostro e pressata su un foglio di carta. L'innovazione stava nella possibilità di riutilizzare i caratteri, da qui la denominazione di stampa a caratteri mobili da lui inventata.

La Bibbia a 42 linee, così realizzata, fu completata proprio il 23 febbraio 1455, in "corte Humbrecht" (oggi Schustergasse 20), e posta in vendita a Francoforte, con una prima tiratura di 180 copie. Un evento storico che, ad oggi, avvalora anche la grandezza e l'importanza di quanto avvenuto solo venti anni dopo, più a Sud dell'Europa, nell'antica Reggio Calabria. Il più antico libro stampato in lingua ebraica con data certa risale infatti al febbraio del 1475 ed è il Commentarius in Pentateuchum del rabbino Rashi (acronimo di Rabbi Salomon ben Isaac) dato alle stampe, nella fiorente Giudecca reggina del XV secolo, dal tipografo Avraham Ben Garton Ben Yishaq.

- Dettagli

- Scritto da Anna Foti

- Categoria: Carta bianca

di Anna Foti

di Anna Foti

"I greci lo chiamavano Monte lucente, perché quando la neve lo ricopre, le navi dal mare lo vedono brillare. E' l'Aspromonte, la terra degli ultimi, la terra in cui ancora si rispettano i padri, la terra dei poeti, la terra della civiltà". Il regista calabrese Mimmo Calopresti affida al poeta del paese, Ciccio Italia, interpretato da Marcello Fonte (attore reggino premiato a Cannes come Miglio Attore per "Dogman" nel 2018), l'incipit della narrazione di una comunità ai margini della storia e che la Storia ha annoverato solo per consacrarne l'arretratezza e la povertà. Il film “Aspromonte, la terra degli ultimi” (2019) obbliga quella Storia a riconoscere le ragioni di una disperazione, a rispettare quella fatica e a scoprire che ultimo non è solo chi resta indietro ma anche chi resiste più a lungo, chi alla fine abbandona solo perché è stato ripetutamente abbandonato a sua volta, chi in quell'abbandono estremo vede l'unica ragione per poter guardare avanti. La comunità è quella di Africo, nel cuore dell'Aspromonte, il massiccio montuoso che tra il mar Ionio e il mare Tirreno attraversa l'entroterra della provincia estrema della Calabria Meridionale, quella di Reggio.

L'anno è il 1951, per Africo l'anno dell'alluvione e del non ritorno, in cui tutto è drammaticamente difficile, persino venire al mondo. L'arrivo di un medico fino al paese è un lusso. Anche le rivendicazioni essenziali rimangono inascoltate e quell'indifferenza lascia emergere la staticità delle autorità rispetto ad un isolamento che una semplice strada di collegamento tra il paese e la Marina mitigherebbe, consentendo al medico di salire e agli abitanti di Africo di scendere in un tempo ragionevole. La strada incarna con forza quel diritto innato a lottare per non essere lasciati morire; diritto che deve coincidere con quello di vivere dignitosamente, altrimenti nessun futuro è immaginabile.