- Dettagli

- Scritto da Natale Pace

- Categoria: Carta bianca

di Natale Pace

di Natale Pace

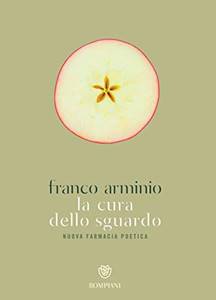

“La cura dello sguardo”, non è un libro di poesie. Non sono versi, non c’è rima, non ci sono strofe. Ma a leggere queste pagine, quelle che sembrano solo riflessioni, a volte diaristiche, a volte sociali, ti viene la stessa pudica riservatezza, la stessa impudica invadenza di quando leggi una poesia. Anni fa ebbi una personale corrispondenza con Enrica Bonaccorti che a un certo punto mi scrisse: “troppi sedicenti poeti sono convinti che per scrivere dei versi basta andare a capo ogni tanto…”

Allora, leggendo per esempio, a pag. 197 “Il sessantesimo anno” vi sembrerà di leggere una bellissima, tutta intima poesia, che è anche il riassunto di una vita, in cui il poeta Franco Arminio ha dimenticato di andare a capo ogni tanto. Invece potrete rendervi conto che lo scritto è un unico, lungo verso poetico, il cui ritmo viene scandito non dalla metrica, ma dalle parole. Il sessantesimo di Arminio è un anno Fuori Mano, Gigantesco, Grandioso, un anno Oceano, Prua, Bersaglio, “sarà un anno largo in ogni sua ora di ogni suo giorno.”

Ci sarà qualcosa in questo che non vi quadra, che non capite. Ma perché i poeti non vogliono essere capiti, interpretati, vogliono solo essere letti e stabilire con te che leggi il contatto, l’affinità, un passo lo fai tu, un passo lo fanno loro in quel venirsi incontro che in un altro unico verso, ma stavolta breve, a pag. 46, Franco descrive con una pennellata degna dei migliori impressionisti:

“A che ora è la solitudine? La solitudine è alle quattro del mattino. Veniamoci incontro, dice la notte al giorno. E’ il bel compromesso che chiamiamo alba.”

- Dettagli

- Scritto da Anna Foti

- Categoria: Carta bianca

di Anna Foti

A quest'ora della notte,

di tutte le notti,

prendo carta e penna

per scalare la mia cima impossibile (...)

Inizia sulla scia di questi versi, affidati alla lettura del poeta Francesco Tassone, l'incontro dedicato all'opera Omnia di Giuseppe Bova, presidente del circolo culturale Rhegium Julii, dal titolo suggestivo "Ossigeno", edito di Iride del gruppo Rubbettino (2021). La raccolta racchiude oltre mezzo secolo di poesie nelle quale Pino Bova, già soprintendente del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria e Presidente dell’Università per stranieri Dante Alighieri, ripercorre i versi la sua vita trascorsa a scrivere liriche dal 1966 al 2020. La raccolta, dedicata ai figli Claudio e Raffaele, con la prefazione del poeta Corrado Calabrò, comprende undici sillogi di cui quattro inedite "Un'altra libertà" (1999-2020), "Ossigeno" (2012-2013), "Sono come sono" (1998 ad oggi) e "Turno di notte". Queste ultime a coronamento di un cammino poetico già segnato da altre pubblicazioni: "Uomini sempre" (1977), "Diamoci la mano" (1966), "Dimensione uomo" (1984), "L'albero del pane" (1991), "Così tenero, così fuggitivo" (1999), "La parola esclusa" (2003), "Millennium coat" (2003).

- Dettagli

- Scritto da Anna Foti

- Categoria: Carta bianca

di Anna Foti

di Anna Foti

Dal latino Iulia, nome gentilizio di una antica e nobile famiglia romana, la gens Iulia (il cui più illustre rappresentante fu Giulio Cesare), il nome Giulia appartenne alla prima femminista della Storia, Giulia maggiore (Iulia Caesaris filia o Iulia Augusti filia) unica figlia naturale dell’imperatore Augusto. Figlia di un imperatore ma con spirito repubblicano. Vissuta tra il 39 A.C. ed il 14 d.C., la sua esistenza fu travagliata fin dalla nascita quando, nello stesso giorno del parto, la seconda moglie di Augusto, Scribonia, madre di Giulia, venne lasciata da Augusto.

Affascinante, vivace ed intelligente fin da bambina, Giulia, su cui il padre aveva la totale potestà, imparò a ribellarsi alle scelte paterne, conducendo una stile di vita spregiudicato. Dopo il confino ordinato nell’antica Pandataria, oggi isola di Ventotene, pagò la sua ribellione con l’esilio trascorrendo proprio a Reggio Calabria i suoi ultimi anni. Visse l'ultimo periodo nell'omonima Torre di cui, dopo il devastante sisma del 1783, non restavano che ruderi, poi successivamente abbattuti e rimossi. Secondo gli studi condotti nei secoli successivi, tale torre ricadeva proprio nella zona (nei pressi dell’attuale Villa Zerbi) dove oggi sorge l'omonima via Giulia.

- Dettagli

- Scritto da Natale Pace

- Categoria: Carta bianca

di Natale Pace

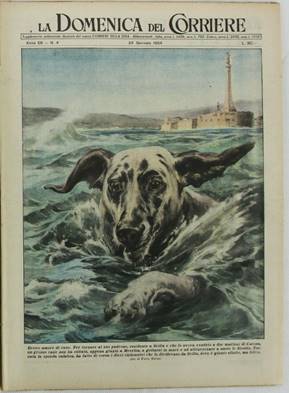

Dal 1946 al 1964 la Domenica del Corriere fu diretta da Eligio Possenti che la condusse insieme a Dino Buzzati, capo redattore, vero e proprio direttore tra le quinte. Era nata nel 1899 come inserto del Corriere della Sera e con l’obiettivo di non farne un secondo giornale, ma una vera e propria fotografia settimanale della vita degli italiani. Infatti, differentemente dagli altri settimanali del tempo, si caratterizzava per i suoi tanti disegni e servizi fotografici, che furono infatti il principale motivo del suo gradimento nei lettori. La prima e ultima di copertina conteneva tra l’altro un disegno con raffigurati i due fatti più importanti della settimana. Le illustrazioni di copertina furono affidate per 46 anni a Achille Beltrame e alla sua morte a Walter Molino. Erano dei veri capolavori e oggi si è sviluppato un vero e proprio collezionismo e si spendono veri capitali per una copertina rara.

Anche la Città di Palmi ebbe il privilegio della copertina della Domenica del Corriere, per quanto ne sia a conoscenza, per almeno due volte: una venne dedicata alla maestosa macchina della Varia, oggi patrimonio immateriale dell’umanità nel novero delle Grandi Macchine a Spalla. L’altra per un fatto di cronaca che all’inizio di gennaio 1954 ebbe risalto su tutti i giornali nazionali e, diffuse da importanti agenzie, in tutto il mondo.